Ce que les gens voient d’une vie de couple et ce qui se passe vraiment,

ça a qu’un lointain rapport. Parfois c’est horrible,

et parfois c’est drôle, mais en général,

c’est comme tout le reste dans la vie : les deux à la fois.

(Stephen King, Dolores Claiborne)

Vingt-six ans après la publication du roman de Stephen King, Mike Flanagan réalise Gerald’s game (Jessie en version française). Cette adaptation diffusée par Netflix permet aux inconditionnels de Stephen King de savourer la matérialisation cinématographique d’un roman souvent peu connu du public, et réputé difficilement adaptable. Le réalisateur de Salem est sans doute actuellement l’un de ceux qui permettent au film d’horreur de connaître une certaine évolution narrative (The Mirror en 2013, Before I wake en 2016), tout en remémorant certains attendus du genre. Les clins d’œil assumés permettent à Mike Flanagan, dans Gerald’s game, de retranscrire l’atmosphère et la trame d’origine, mais révèlent aussi des éléments précieux et originaux dans la compréhension du récit. Si l’opposition marquée entre l’homme dominateur et la femme soumise est si présente, c’est qu’elle permet non pas de livrer une énième œuvre manichéenne, mais bien de jouer sur les attentes des spectateurs, qu’ils soient des fans de la première heure ou des curieux non-avertis.

Le ton semble donné lors de la lecture des différents synopsis : Gerald’s game est un survival de plus qui échange l’immensité de l’espace (Gravity, 2013) ou le confinement d’un canyon (127 heures, 2010) pour offrir un huis-clos en apparence plus familier, puisque se déroulant dans la chambre d’une maison de vacances isolée. C’est pourtant ce décor que King et Flanagan incitent à redéfinir, puisque le lieu n’est pas fermé et que d’étranges personnages y pénètrent à tour de rôle, et parfois même en même temps. Le personnage féminin permettra de mettre en scène le fait que l’enfer, ici, n’est plus les autres, mais bien soi-même.

La chambre, où se concentre la majorité du récit, est volontairement filmée dans des plans d’ensemble qui écrasent l’image, écrasement renforcé par des lignes verticales qui viennent en confrontation avec l’horizontalité due au format des plans. De cette union des contraires surgit alors la structure principale du récit : celui qui oppose l’homme à la femme. Opposition explicite dès les premières minutes du film puisqu’avant même l’annonce du titre les deux personnages sont filmés séparément, bien que leur action respective soit dans la même pièce et qu’ils fassent tous deux leurs valises. Cette vue en plongée verticale joue avec une certaine ironie sur la situation qui attend Jessie, puisque celle-ci étend son déshabillé sur le lit, amenant à penser qu’elle sera elle-même prisonnière d’un autre lit dans ce même déshabillé. Ce geste de dépli du vêtement sera également repris lors d’un flash-back par la suite, interrogeant de la sorte une culpabilité liée à l’habit féminin (déshabillé de la femme adulte, robe de la jeune fille), comme si Gerald’s game mettait en exergue l’idée d’une culpabilité féminine pour un péché masculin. Outre l’opposition de la valise préparée par la femme qui contient un livre, un chapeau, soit des objets plus ou moins attendus, et la valise préparée par l’homme qui, elle, met en évidence deux paires de menottes (permettant ainsi une opposition des textures : la chaleur du papier, du textile, de la paille contre la froideur du métal), la séparation des contraires – ou la fausse union de ceux-ci – se poursuit dans la mise en scène de ce couple dans le lieu principal où se déroule le film, la chambre.

Aux murs de celle-ci figurent deux tableaux dont les tons sont également en nette démarcation, tout en ayant une structure a priori identique. Généralement, derrière les plans où Gérald figure seul à l’image est donné à voir le tableau dans les coloris froids, rejoignant le métal des menottes, et derrière Jessie, en revanche, figure le tableau aux couleurs chaudes et chatoyantes. Ce tableau orangé paraît dépasser l’opposition des couleurs et des deux personnages puisqu’il permet d’amorcer d’une certaine façon les souvenirs qui surgissent à Jessie par la suite et qui sont marqués par cette luminosité toute particulière. L’esthétisme de la construction binaire de l’image permet en outre de souligner la blancheur du déshabillé de la femme au noir du sous-vêtement masculin, blancheur qui elle aussi ramène à une forme d’innocence dérobée par la masculinité (lorsque Gérald prévient sa femme qu’il va lui retirer son vêtement). Cette désunion marquée à l’écran se retrouve également dans les titres puisque le personnage masculin prête son nom au titre original et le personnage féminin au titre français. Toutefois, derrière ces oppositions, ces contraires presque trop explicites, l’unité semble s’esquisser, suggérant que ce sont là les différentes facettes de la vie de Jessie, qui atteste d’une certaine façon cette formule présente dans le roman Dolores Claiborne : « C’est drôle, les petites choses qui poussent finalement les gens à se décider, qui les font passer de "c’est possible" à "je pourrais" et à "je vais le faire" ».

Cette unité, permettant sans doute une réflexion sur la condition féminine, peut se comprendre dans un autre sens. Le roman original et son adaptation par Mike Flanagan renvoient plutôt à une intensification de l’unité de l’être humain, à la fois unité de temps, unité de lieu et unité de l’existence, et ce dans une pluralité. Et c’est sans doute cette pluralité de l’existence qui avait gêné certains cinéastes en vue de l’adaptation du roman, puisque le sujet est aussi complexe que l’intrigue paraît simple de prime abord. On pourrait même évoquer une unité des temps, unité des lieux, et des existences, car c’est finalement sur ce pluriel étrange qu’est construite l’œuvre, dépassant de la sorte l’idée d’une opposition clairement définie.

La particularité de ces unités qui se pluralisent est qu’elles débutent dès les premières minutes par la présence d’un personnage singulier : le chien. Animal très présent dans la production de S. King, passant de personnage principal (Cujo ) à élément d’amorce de l’étrange (Spot dans Simetierre), il devient d’une certaine manière ici l’incarnation du passage de l’illusion à la révélation, par la manifestation de la folie chez Jessie. De par son omniprésence dans l’encadrement de la porte de la chambre, il semble s’apparenter à une réécriture d’Anubis, qui ne pèserait alors plus directement le cœur mais générerait une introspection. Lors de cette première venue canine dans la chambre, Jessie est en proie à des présences intérieures matérialisées qui sont toutes, comme elle le comprendra au fur et à mesure, une part d’elle-même. L’animal apporte avec lui l’idée d’irréalité, ou plutôt d’un trop plein de réalité pour le personnage féminin qui va alors errer dans ses propres illusions pour échapper à ce messager menaçant. Cette divinisation de l’animal est renforcée par l’offrande que lui fait Jessie dès son arrivée, célébrant ainsi, sans le savoir, l’élément déterminant dans sa prise de conscience d’elle-même, rejoignant cette interrogation à laquelle répond Stephen King : « Un mariage, ça ressemble à quoi ? Je crois qu’ils sont tous différents, mais y en a pas un qui est ce qu’on croit qu’il est du dehors, je peux vous le dire. Ce que les gens voient d’une vie de couple et ce qui se passe vraiment, ça a qu’un lointain rapport. ». C’est l’idée même qui structure Gerald’s game : être enfermé avec soi-même. Le chien servant d’une certaine manière de bête spéculaire qui permet, à la manière d’un écran de cinéma, la lecture d’images enfouies. D’ailleurs l’animal passeur est également celui qui ramènera Jessie d’entre ses souvenirs et ses hallucinations par un contact, confirmant alors cette perméabilité des espaces-temps qu’il octroie de par sa présence. D’une façon déroutante ce n’est pourtant pas le chien qui est annoncé comme le passeur d’âme, mais bien l’étrange personnage qui hante la chambre où se trouve Jessie. Surnommée « clair de Lune », cette présence hante l’espace durant la nuit et emporte avec lui bijoux ou ossements. Les deux personnages se confondent dans certaines scènes, se fondant l’un en l’autre par la manifestation psychique de Jessie. Flanagan respecte les personnages (d)écrits par Stephen King et ce, malgré les nombreuses critiques envers l’épilogue et un retournement de situation final, qui, s’il semble minime au premier instant, suggère un deuxième visionnage à la lumière de cette révélation, tout en décuplant le sentiment d’effroi.

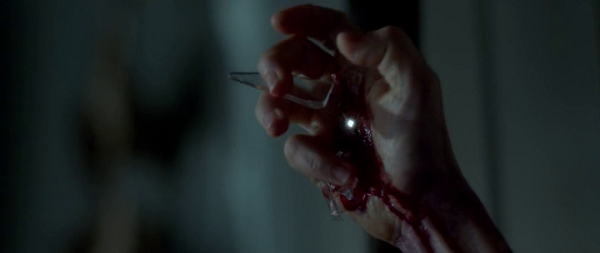

Les flashbacks du personnage permettent à celle-ci de comprendre qui elle a cherché à fuir durant toute sa vie, et que cette fatalité qui semble avoir déferlé sur elle n’est en fait qu’une destinée à laquelle elle s’était elle-même condamnée. Leur luminosité met en avant la chaleur imputable aux souvenirs heureux, et évolue de manière à incarner un ciel ensanglanté de par l’éclipse qui se déroule le jour mentionné. Le réalisateur ne se prive pas d’intégrer un élément anecdotique présent dans le roman original, et qui ravira les amateurs de l’auteur américain puisqu’il permet de relier deux œuvres qui font allusion durant un instant à un même espace-temps : Jessie rencontre Dolores Claiborne (réalité en 1995 par Taylor Hackford) durant cette éclipse. Bien entendu cette subtile rencontre se fait autour d’une phrase prononcée par Jessie, phrase que les non-adeptes comprendront comme une métaphore et qui créera pour les autres cette unité propre à King, omniprésente dans ses œuvres. Les deux personnages féminins sont ainsi liées, Jessie et Dolores, sont toutes deux confrontées à la violence masculine et à la disparition de leur époux respectifs, dans une sorte de reflet intertextuel et intercinématographique. La femme violentée devenant, chez Flanagan, une femme libérée de ses démons dont l’apparence peut parfois évoquer Carrie dans sa robe ensanglantée. Cette rencontre d’héroïnes luttant pour leur survie, pour leur identité, se trouve illustrée dans l’image-même de l’éclipse qui, dans sa circularité, peut signifier que toutes les choses sont liées. Ce cercle rouge dépasse l’idée d’une répétition sisyphéenne de l’existence puisqu’il prend fin et ne dure finalement qu’un court instant. Toutefois, dans sa matérialisation, il n’est pas sans évoquer Ring de Nakata et la circularité représentant la vue depuis le puits où se trouve Sadako. Puits qui permet la rencontre de Jessie et Dolores et qui matérialise d’une certaine manière l’endroit où se trouve l’héroïne de Gerald’s game, prisonnière d’un espace-temps dont elle n’a pu jamais sortir par manque d’honnêteté envers elle-même : « L’éclipse solaire totale a duré un peu plus d’une minute ce jour-là, Jessie... sauf dans ton esprit. Dans ton esprit, elle continue toujours... ».

Mike Flanagan utilise ainsi sa ferveur de lecteur de Stephen King pour adapter avec fidélité Gerald’s game et ses faux-semblants à la fois narratifs et esthétiques. Film dont la simplicité est un élément qui permet un jeu d’écriture autour de la folie, de l’oubli, et en même temps une réécriture du survival dans lequel le personnage doit se survivre avant tout à lui-même, effaçant au fil des minutes la vie en tant qu’illusion, à moins que... l’illusion ne soit en vie.

« (…) je veux te dire encore une chose, à laquelle je commence vraiment à croire : je vais m’en sortir. Pas aujourd’hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais un jour ou l’autre. M’en sortir autant qu’il nous est permis de le faire, à nous autres humains. C’est bon de savoir qu’on peut encore choisir la survie et que, parfois, c’est même agréable de survivre. Que ça peut avoir un goût de victoire. » (S. King, Jessie)