Fade to Black

Un peu comme une relique, j’ai conservé le boitier en plastique transparent qui contient le dvd distribué librement à la fin du parcours de l’exposition de Philippe Parreno, au Palais de Tokyo. Moins par fétichisme que par goût des objets inutiles et désuets. On pourrait croire, à première vue, que c’est un disque vierge, demeuré intact. Aucun indice sur sa surface d’une opacité troublante – comme s’il fallait masquer le côté réfléchissant, presque précieux du dvd et manifester alors le mystère qu’il recèle –, pas de nom, de titre, ni de date. Quelques traces, au dos, qui matérialisent la gravure, « ça a été » contemporain. Comment résister à autant d’énigme ? A l’essai, ce sont bien des images qui apparaissent : deux films, Marilyn et C.H.Z (Continuously Habitable Zone) montés bout à bout, dans un refus du menu conventionnel indexé sur le mode du storytelling et l’accès par chapitre. A l’épreuve de la vision, les données s’effacent, comme par magie. Une copie postview, qui n’a plus rien d’inédit si ce n’est son métabolisme effaçable, un souvenir-écran proche du bloc-notes magique qui avait fasciné Freud.

« Voici, Mesdames et Messieurs, l’existence unique du dvd, la nouvelle attraction du grand Parreno, prestidigitateur de son état qui restitue, sous vos yeux ébahis, le hic et nunc du cinéma dont on le croyait dépourvu ».

Cinéma des attractions

Mais l’attraction – au sens de séduction mais aussi de divertissement – ne s’arrête pas là. Au contraire, c’est son point d’aboutissement, la destination finale de la circulation des images dans l’exposition. Ce que nous offre l’artiste, c’est la liberté de revoir les films qui composent le projet de son exposition monographique, Anywhere Anywhere, out of the world. Choisir de les revoir, dans un autre lieu (chez soi ou ailleurs), à un autre moment (plus ou moins opportun), seul ou accompagné, c’est modifier les conditions de sa réception, se rendre disponible autrement et délocaliser le dispositif de vision. Alors qu’on parle de migration des dispositifs, de la salle de cinéma au musée, Philippe Parreno amorce une nouvelle trajectoire et augmente encore l’élasticité du dispositif. Le « trucage » du dvd saborde à la fois l’industrie des biens culturels et l’inscription du film dans le monde de l’art ; l’artiste se fait pirate de sa propre œuvre et en déjoue, non sans ironie, la reproduction infinie en restituant quelque chose de son aura (le fantôme de Walter Benjamin, entre autres figures spectrales, semble bien hanter les lieux…).

Fade to White

Ruban de Moebius qui se déploie dans les 22 000 m2 du Palais (en friche) de Tokyo, le parcours de l’exposition commence au seuil du musée où clignote une des marquees qui fonctionnent comme des traits de ponctuation dans l’espace – point, à la ligne, suspension. L’auvent lumineux, qui ne signale pas autre chose que sa propre apparition, en pure dépense somptuaire, renvoie aux 56 Flickering Lights qui dynamisent la démarche du visiteur et recrée en terme architectonique ce que le flicker film structurel (Tony Conrad, Peter Kubelka, Paul Sharits et d’autres…) déployait dans le défilement de la pellicule. Là où d’ordinaire le nom des stars s’affichait en CAPITALES, il n’y a plus désormais qu’un espace blanc et aveuglant, du VIDE. La loi Ripolin du cinéma contemporain.

Automata

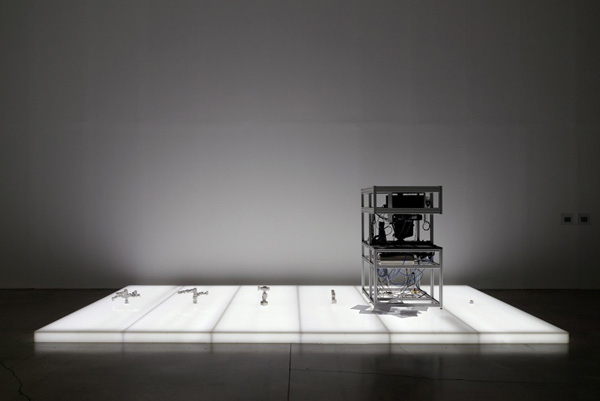

Philippe Parreno a repensé jusqu’aux éclairages du musée : les 56 néons clignotants sont autant de palpitations lumineuses qui font du Palais de Tokyo un organisme vivant, où le flux des images et des sons habitent les espaces vides et les zones franches muséales, de celles qui sont d’ordinaire exonérées de valeur artistique : les couloirs, les escaliers, Fenêtres Floues (un film infra-mince qui floute les contours extérieurs), seuils et autres recoins. Les cartels, eux-mêmes, sont des petits écrans (Flickering labels) où circulent des phrases neutres – « temporary walls have been built and removed » -, quelque chose comme un inventaire littéraire et plastique qui passe d’un écran à l’autre, reconstituant métaphoriquement le ruban de pellicule devenu obsolète. L’espace d’exposition se constitue en une géographie instable qui fait dialoguer le dehors et le dedans, à l’image de ces portes automatiques (Automated Doors) qui s’ouvrent et se ferment à l’approche des visiteurs.

Anywhere, Anywhere out of the world : plus qu’un titre, c’est une injonction, une prière. Ce nouveau confiteor aux accents élégiaques, très baudelairiens, convoque des automates, low et high tech. D’abord, c’est l’automate Jacquet-Droz, datant du dix-huitième siècle, qui prend la plume : « what do you believe, your eyes or my words » ? D’emblée, on entre dans le régime de croyance, on fait appel aux pouvoirs illusionnistes que partagent le cinéma et l’automate. Plus loin, le robot Modified/DynamicPrimitivesforJoiningMovementSequences reproduit inlassablement l’écriture de l’artiste, un distributeur automatique d’autographes ; un robot-faussaire, en somme, dès lors qu’on se souvient de l’importance d’une œuvre signée dans le monde de l’art. Et dans un écho lointain, la « caméro-stylo » d’Alexandre Asturc.

Interlude

Avec son diapason, Philippe Parreno donne le la et articule les différents espaces entre eux comme des notes sur une portée : quatre pianos disklaviers jalonnent l’exposition et sont autant de marqueurs temporels, time code musical et robotique qui compose les différentes variations de Petrouchka de Stravinski. L’artiste est aussi manipulateur d’images ; celles, phosphorescentes, qui apparaissent et disparaissent à la lumière, comme des lucioles qui évoquent la technique photographique de l’image latente et de sa révélation.

« Maintenant que tu m’as tué, je suis en vie »

Tirer le portrait, en déjouer les conventions : de Marilyn à Zidane, Philippe Parreno engage une nouvelle querelle des images, un iconoclasme ultime, tiraillé entre l’empereur Isaurien et Jean Damascène. Donner vie aux icônes, par l’illusion du cinéma et le jeu des apparences, et la tuer immédiatement après sa résurrection : du pantin Petrouchka, au personnage virtuel de manga Annlee dont il s’est procuré les droits (No Ghost just a Shell), en passant par Marilyn Monroe déjà immortalisée par Andy Warhol, Philippe Parreno traite l’image pour ce qu’elle est, une apparition épiphanique, fantasme fétichiste et mortifère à la fois. En braquant dix-sept caméras sur Zinedine Zidane, Philippe Parreno compose avec son ami et artiste Douglas Gordon un portrait en puzzle que le visiteur peut agencer du regard, en faisant son propre montage spatial (non plus temporel) à partir des écrans exposés : capter un regard, un mouvement, un geste et faire dialoguer le détail avec l’ensemble, la partie pour le tout. Une mosaïque du 21ème siècle où le sujet échappe toujours à la prise de vue.

Dans Marilyn, un lent travelling arrière dévoile peu à peu l’envers du décor, la chambre de l’hôtel Waldorf Astoria à New-York que Marilyn aurait occupée quelque temps. Ceux qui auront reconnu l’héroïne des Misfits, au grain de sa voix et à son écriture, devront s’accommoder d’une seconde mort. Parreno filme longuement l’espace vide de la chambre, s’attache aux détails des rideaux, l’arrangement des coussins, la couleur du mobilier. Si bien que l’on s’attend, à chaque changement de plan, à voir apparaître Marilyn, alanguie sur le sofa. Non, évidemment ; l’image déverse à présent sa charge létale. Les phrases qu’elle griffonne sur le papier à en-tête de l’hôtel se redoublent, le robot s’enraye, la caméra évacue les lieux et découvre un plateau de tournage, l’équipe technique qui s’affaire autour de l’immense robot tentaculaire qui avait, un instant, ressuscité l’actrice. Marilyn est un monstre – le prodige, ni humain ni divin, sur lequel pèsent les regards.