Tout commence dans une boue où les soldats ont tous la même couleur, sur un champ de bataille filmé sans ampleur. Le lyrisme est réservé pour plus tard, pour les scènes de parlement, de conseil, de salon, de calèche. Dans sa quête des voix manquant au passage du Treizième Amendement, Lincoln s’adresse aux représentants et aux télégraphistes, aux enfants et aux pauvres, aux riches, à son fils, à sa femme, à la nation. Dès sa première apparition, il est présenté comme l’ancêtre de Forrest Gump, assis sur son banc, en train d’écouter ou de raconter. Plus tard, le plan de son cadavre est sublime, un peu trop : lumière de Caravage, suaire blanc, apôtres en cercle. Plus que jamais Spielberg est ce fanboy adressant le salut militaire à Bill Clinton lors des derniers Golden Globes, comme Christian Bale salue les aviateurs au début d’Empire du Soleil, et surtout, comme le petit John John Kennedy salue le cercueil de son père – image fondamentale de tous les enfants spielberghiens. Il y a bien quelque chose de lourd dans cet enchaînement de grosses pierres, de noms balancés comme des briques à la figure du spectateur. LINCOLN. SPIELBERG.

Les deux blocs ne se valent pas, le portraitiste ne s’est pas effacé derrière son modèle. Avec le bon dosage d’art, Spielberg peut certes faire croire que sa matière première est le réel, mais il ne s’éloigne jamais de lui-même. Enchaîné à son adjectif. Tout ce qu’il touche devient spielberghien. Ainsi le talent du réalisateur d’Arrête-moi si tu peux a toujours tenu à son pouvoir de conviction, qui vire au superpouvoir chez Frank Abagnale, et chez Abraham Lincoln. Spielberg veut convaincre son public que son Lincoln est semblable au vrai. Soit. Quand il filme la Guerre dans Soldat Ryan, il parvient à bluffer les vétérans qui y ont assisté en vrai. Quand il filme un dinosaure, on est convaincu que celui-ci est plus vrai que nature. Quand il adapte une BD, il donne l’illusion que son imagerie colle au plus près de celle de la BD. Truffaut reconnaissait chez lui cette incroyable pulsion d’assimilation quand il parlait de sa capacité à introduire le merveilleux dans la réalité à l’époque de Rencontres du 3e type : Spielberg donne à croire à un alien, à un dinosaure, à un débarquement en Normandie ou au président Lincoln, parce qu’il sait se placer au point de balance exact entre le merveilleux et le réel, empruntant aux perceptions du public autant qu’à ses rêves à lui. Entre le faiseur et l’auteur, toujours.

Aussi se garde-t-il bien de dresser le moindre parallèle avec Obama : son mannequin perdrait en universalité. Tous doivent pouvoir reconnaître leur Lincoln : les républicains, parce qu’il est républicain, les démocrates, parce qu’il est progressiste, vous et moi, parce que c’est un chic type. Le Lincoln de Spielberg est l’esclave parfait de l’idée que le public, depuis toujours, s’en fait - et ce n’est pas quand on le verra coller une gifle à son fils que ça y changera grand chose. Les colonnes du mémorial de Washington sont aussi des barreaux. Pas une seule aspérité, pas une seconde de révolte : Spielberg ose même, dans une très jolie scène d’orage, en faire un personnage de tragédie classique, l’un de ces rois déchirés entre le devoir imposé par leur rang et leur amour paternel. On fera poliment semblant d’être étonné en apprenant, du coup, que Spielberg fait l’impasse totale sur les relations qui existèrent entre Abe Lincoln et Karl Marx, qui le félicita pour ses actions concernant l’émancipation de la classe ouvrière, indissociablement liée dans l’esprit du président américain à l’abolition de l’esclavage. Ici, ce n’est pas seulement que Lincoln ne quitte jamais, même le temps d’un échange épistolaire, les frontières US (tout au plus mentionne-t-il son rêve de visiter Jérusalem) : il ne quitte jamais les limites du cinéma de Spielberg.

Il existe en effet une diction Spielberg, très efficace, dont Lincoln est le showcase exhaustif. La gentillesse, la colère, l’étonnement, chantent tous sur la même musique de fond. Le recours aux histoires, aux murmures, au silence aussi. Un gosse se met à bavarder à toute vitesse. Une voix s’arrête sur une note qui fait attendre la suite, passe contre la gorge, les paupières se plissent, la phrase continue. Spielberg est probablement un directeur d’acteurs d’une minutie monstrueuse : d’un film à l’autre, à 20 ans d’écart, on reconnaît les mêmes gestes de la main chez Richard Attenborough, Niels Arestrup et Tommy Lee Jones, pourtant très différents. Day-Lewis parvient à imiter non seulement l’image d’Epinal de Lincoln, mais l’image d’Epinal de Lincoln via Spielberg. Représenter une figure historique plein cadre passe toujours par une forme de bouffonnerie. Plus la figure est célèbre, plus l’acteur n’a l’air que d’un acteur – l’une des raisons pour lesquelles Bigelow, qui tient à son réalisme, évite de faire jouer Ben Laden par qui que ce soit dans Zero Dark Thirty. Pas tombé de la dernière pluie, Spielberg s’empare du plus acteur des acteurs – Day-Lewis – pour jouer le plus président des présidents. L’Acteurosaurus Rex.

Lincoln est d’un statisme rare : dès que s’anime l’Acteurosaurus Rex, la foule des figurants ne fait plus un mouvement. Un plus petit Acteurosaure rôde à côté du mâle Alpha, Tommy Lee Jones dans son meilleur rôle. Lui peine à imposer le silence à la faune qui l’entoure. Lorsque Lincoln parle en revanche, tout n’est plus que théâtre, plus rien de bouge. Rien ne se passe à l’image. Rien. Lincoln est l’inverse de Duel. Il s’agit bien d’un nouvel affrontement, petite auto abolitionniste contre camion citerne esclavagiste, sauf que cette fois la vitesse a disparu, remplacée par la parole. Le film ne se déroule pas devant la caméra mais dans la tête des personnages, leur imagination, leurs idées. Ce que Spielberg filme, c’est l’évolution des idées. On n’est pas loin de Django Unchained, où Tarantino délaisse plus que jamais les explosions de coups de feu pour multiplier les éclats de colère, où la parole obtient la majorité et ne laisse plus à l’action que la possibilité de finir le boulot.

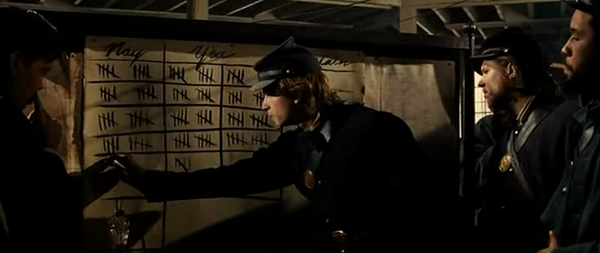

De Django à Lincoln, il ne s’agit que de tomber d’accord, de scène en scène ; passer un marché, éclaircir le sens d’un mot, trouver une loi et s’y conformer, briser les chaînes matérielles pour en créer d’autres, abstraites, qui relient les esprits entre eux. Le parti pris de l’intellectualisation est encore plus poussé chez Spielberg que chez Tarantino. On ne recense dans Lincoln qu’une seule scène muette : contre-plongée dramatique, fine trouvaille, image choc, la séquence où le fils du président (Joseph Gordon Levitt) remonte la traînée rouge laissée par une brouette jusqu’à la fosse où l’on dépose les membres amputés est la plus belle du film, d’une précision toute classique. Pendant un instant, l’image retrouve le dessus. Il ne faut pas pour autant s’imaginer qu’elle soit délaissée au profit des dialogues : le moindre plan garde la même composition millimétrée que d’habitude, et la moindre tirade, portée par cette petite musique spielberghienne, bénéficie de l’incroyable énergie d’un style dont l’exigence et l’inventivité ne faiblissent jamais.

Mais le sérieux affiché par Spielberg dans cette hagiographie n’est que façade. On est encore et toujours dans la fantaisie. Moins dans un film historique que dans de la science-fiction déguisée. Extra-terrestres, robots, dinosaures. Lincoln est bien ce E.T. en haut de forme, longtemps incompris, convertissant d’idiots Terriens à une plus large conception de l’égalité. Ce robot aux gants de cuir, observez sa démarche saccadée de machine oscarisable, entendez le tic-tac omniprésent de sa mécanique, horloges, télégraphes, tic tic tic, tic tac, tic tac, tic, tic tic. Ce dinosaure à barbichette, écrasant ses semblables du haut de sa stature, ramené à la vie, tel un tyrannosaure, par la bonne magie du sacré cinéma. Réussissant la prouesse de sauver de l’ennui un film parlementaire, Lincoln reste un film pour enfants, et Spielberg ne manque pas de se représenter dans la peau du plus jeune fils d’Abraham, paradant en uniforme (Spielberg est fils de militaire), spectateur assidu (d’un théâtre comme un cinéma), jouant à observer des diapositives d’esclaves éclairées par une bougie comme par un projecteur. Le Lincolnosaurus Rex n’est plus dans son élément naturel, le XIXe siècle, mais dans une simulation de celui-ci, un parc appelé Spielberg. Clôtures et chaînes tiennent bon, tout est sous contrôle.